Уход западных зрелых поставщиков корпоративных систем, ускоренная локализация ИТ-инфраструктуры, внедрение государственных программ цифровой зрелости кратно увеличили спрос на отечественные ИТ-решения и повлияли на изменение операционных процессов управления. Для управленцев в ИТ и команд это привело к новому уровню ответственности за выполнение проектов, соответствие срокам, бюджету и, главное, реальному качеству создаваемых систем.

Практика управления ИТ сложилась из параллельного использования множества систем: dev-инструменты команд отдельно, тестирование и деплой отдельно, трекинг и планирование для бизнеса – отдельно, аналитика и финансы – отдельно. Все структурировано на локальном уровне, а для ответа на простые вопросы «все ли в порядке с результатами и сроками / бюджетами?» — требуется «ручник» и «кворум» специалистов. В результате такого подхода теряется масштабируемость: по мере роста проектной нагрузки управленческие ресурсы тратятся не на улучшение процессов, а на сверку и структурирование информации, что увеличивает риск потери деталей, появления ошибок в интерпретации данных и, как итог, искажения объективной картины проекта для руководства. За объективными данными всегда будет стоять особенность работы команд, но для решения стратегических вопросов сначала требуется картина из данных, далее – практика работы команд на местах.

Природа разрозненности данных

Если менеджменту необходимо понять, что произошло с очередным релизом и где затраты превысили бюджет, требуется вручную выверить статусы задач, учесть трудозатраты по сотрудникам, разобраться в причинах дефектов и только после этого сформулировать выводы. Такие процессы крайне подвержены субъективизму: каждый руководитель разного уровня видит только свою «версию правды», а достоверной картины состояния проекта достичь сложно.

Процедуры ручного сбора не позволяют анализировать тенденции в динамике: так, рост багов может оставаться незамеченным до этапа релиза, а внеплановые переработки — не попадать на радар до момента перерасхода бюджета. Чаще всего подобные «узкие места» выявляются уже постфактум, когда устранение последствий обходится бизнесу заметно дороже, чем своевременное предотвращение причины.

Непрерывно меняющаяся среда разработки и тестирования

Старые сценарии, когда вся разработка велась циклично в Waterfall, остались в прошлом. Сегодня преобладают гибкие методологии (Agile/Scrum/Kanban), а процессы идут параллельно во множестве команд. Проекты включают десятки микросервисов, устойчивую архитектуру, внешние и внутренние API. Команды разделяются, работают над своими компонентами, процедуры подготовки разработок к релизу пользователям усложняются.

В этих условиях сквозная аналитика метрик качества становится не просто инициативой продвинутых IT-структур, а необходимым шагом для любой организации, стремящейся к инженерной зрелости и цифровой прозрачности.

Сквозная аналитика — это не просто сбор данных в единую точку, а их интеллектуальное нормирование, сопоставление и визуализация на понятном для управленцев языке. Это экосистема, где данные о задачах, дефектах, методах работы, командах и финансах скрепляются единым стандартом, что превращает массивы разнородной информации в проверяемые, воспроизводимые и интерпретируемые метрики, привычные современной среде управления ИТ-производством. Такой подход позволяет исследовать взаимосвязи между событиями разработки, например, понять, как ускорение разработки влияет на качество тестирования, как перераспределение капасити команды отражается на количестве дефектов и где возникают пересечения между ошибками проектирования, нехваткой трудовых ресурсов и изначально запланированным бюджетом.

Гибкость и персонализируемость

Пользователь сам определяет, какие показатели считать целевыми: эта вариативность позволяет внедрять зарубежные и локальные стандарты (например, DORA-метрики, ГОСТ, внутренние KPI), формировать свой набор фильтров, адаптировать логику отчетности под специфику отрасли.

Критически важно, что раскрытие глубины анализа не оборачивается усложнением интерфейса: руководству не требуется масса технических деталей – достаточно видеть тренды крупных метрик в динамике, бюджет, картину ключевых дефектов. В то же время, тимлиды, QA-инженеры и PM получают максимально детализированный доступ, способны анализировать эффективность конкретных спринтов, качественные параметры отдельных модулей, результаты автоматического и ручного тестирования для любого этапа цикла.

Значимость стандартизации и соответствия законодательству

В российском регулировании рынка программного обеспечения все большее значение приобретают вопросы соответствия локальным стандартам: ГОСТ, отраслевые нормативы, корпоративные политики. Система сквозной аналитики фактически создает цифровую прослеживаемость: все процессы и метрики собираются, верифицируются и архивируются, а при необходимости могут быть предоставлены для внешних и внутренних аудитов. Это особенно важно для компаний, работающих с государственным заказом, ключевыми секторами экономики и стратегическими отраслями, где нарушение процедур контроля качества может обернуться не только потерей контракта, но и аудиторскими санкциями с серьёзными последствиями.

Обеспечение прозрачности и вовлечения всех участников процесса

Одно из важнейших последствий внедрения сквозной аналитики на практике – резкое повышение вовлеченности всех стейкхолдеров: все стороны видят одинаковую картину, решения ориентируются на данные. Это способствует укреплению корпоративной предсказуемости, снижает количество конфликтных ситуаций, а главное, облегчает коммуникацию с заказчиками.

Единая информационная среда и скорость принятия решений

Самый ценный ресурс современного бизнеса — время. Сквозная аналитика сокращает цепочку получения управленческих выводов с недель/дней до часов и минут. Это даёт возможность реагировать на риски и отклонения своевременно, избегать простаивания ресурсов и срыва сроков, поддерживать внештатную динамику бизнеса на должном уровне. Более того, историческая база позволяет не только анализировать и расти над совершёнными ошибками, но и прогнозировать развитие событий — то есть совершать переход от реактивного управления к проактивному.

Одним из примеров такого подхода на практике можно выделить Систему анализа качества ИТ-продуктов (QA-модуль) — система сквозной аналитики метрик качества проекта — это современный аналитический инструмент, который объединяет все ключевые метрики разработки в единую панель управления. Больше никаких ручных сводок, устаревших отчетов и «слепых зон» в проекте. Только прозрачность, контроль и прогнозируемость.

Какой функционал доступен?

Система предлагает комплексный набор инструментов для управления качеством на всех этапах жизненного цикла проекта:

- Сквозная аналитика – объединение данных из таск-трекеров, тест-менеджмент систем, систем учета рабочего времени и финансовых инструментов.

- Мониторинг метрик качества – контроль дефектов, покрытия тестами, скорости исправления багов, соответствия стандартам (DORA, SonarQube).

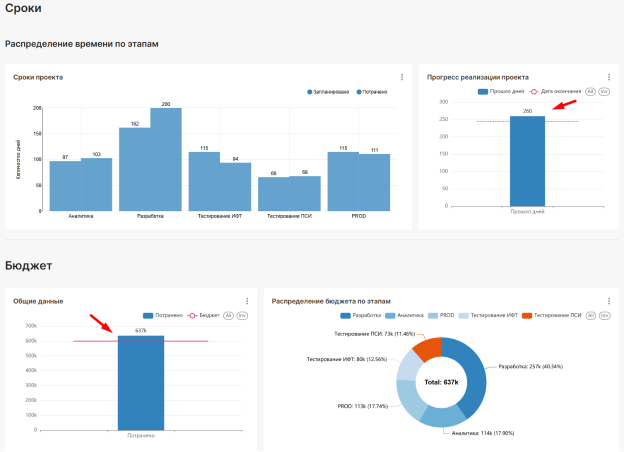

- Управление сроками и бюджетом – автоматический расчет отклонений от плана, прогнозирование даты релиза, анализ затрат.

- Гибкая отчетность – готовые шаблоны для топ-менеджмента, PMO, QA-лидов и разработчиков + возможность кастомизации.

Для кого подойдет?

Сегменты:

IT-компании (от 100+ разработчиков) – интеграторы, аутсорс-студии, продуктовые команды.

Не-IT бизнес с IT-подразделениями в разных отраслях – ритейл, промышленность, логистика и транспорт, телеком.

Выгодоприобретатели:

Руководители (CTO, CIO, Head of PMO) – для контроля портфеля проектов.

Менеджеры продуктов и проектов – для оперативного управления сроками и качеством.

QA-лиды и тимлиды – для глубокого анализа дефектов и оптимизации процессов тестирования.

Какие задачи решит?

- Предоставит готовую базу метрик и стандарт к работе для сбора ключевых данных с учетом разных подходов к управлению проектами и ИТ-разработкой –можно использовать по умолчанию или адаптировать под специфику бизнеса.

- Покажет реальные взаимосвязи качества разрабатываемого продукта с капасити команды и исходными ожиданиями бизнеса к срокам и объемам проектов.

- Предупредит риски – выделит проекты с угрозой срыва сроков или превышения ключевых метрик бюджета, качества разработки и др.

- Даст цельную картину для настройки процессов управления качеством разработки, распределения ресурсов и возможностей проектов.

Как получить доступ?

Более подробно ознакомиться с системой можно в режиме реального времени. Оставьте заявку на демонстрацию на сайте разработчика.

Мы проведем для вас демо и подготовим доступы для самостоятельного тестирования системы.

Для корпоративных клиентов предусмотрено пилотное внедрение с адаптацией под ваши процессы.

Почему это работает лучше аналогов?

Большинство решений дают только часть картины:

- Таск-трекеры – показывают прогресс задач, но не качество.

- Инструменты тестирования – фиксируют баги, но не связывают их с загрузкой команды или бюджетом.

- Финансовые системы – следят за затратами, но не за техническим долгом.

Наше решение объединяет всё:

Метрики качества (дефекты, покрытие тестами).

Ресурсы (загрузка команды, capacity planning).

Сроки и бюджет (отклонения от плана, прогноз релиза).

Примеры использования

Сценарий 1: идет завершающий релиз. Бизнес-владелец наблюдает превышение сроков и бюджета.

- Система в динамическом режиме отражает фактические значения, относительно запланированных, что подсвечивается красной линией.

- Аналитика показывает, что команда продукта превышает плановые значения на 6%.

- Бизнес-владелец понимает, что эти значения укладываются в заложенный им буфер по срокам и бюджету и успешно завершает проект.

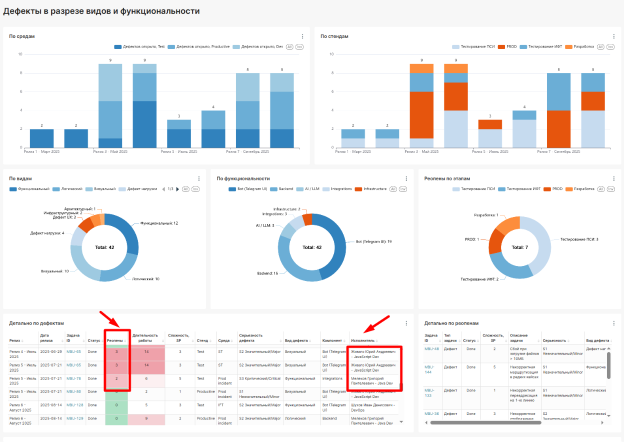

Сценарий 2: Руководитель проекта оптимизирует нагрузку команды

- Руководитель проекта замечает увеличение количества повторно открытых дефектов (реопенов) после доработок. Это замедляет процесс разработки и снижает качество продукта.

- Система позволяет идентифицировать конкретных разработчиков и увидеть количество реопенов у каждого из них.

- Руководитель проекта проводит анализ причин и принять управленческие решения для минимизации ошибок.

Сквозная аналитика – это не просто «еще один дашборд». Это единый источник правды для всех участников проекта.

Запланируйте демо-сессию – и убедитесь, как легко можно исключить хаос из управления разработкой.